醋因其独特的风味和对健康的益处,在中国菜肴和日常生活中占有重要地位,它可以直接作为调味品或兑水使用。本研究采用电子鼻和电子舌识别食醋的气味和滋味。利用GC-IMS技术对食醋中的挥发性风味物质进行定性和半定量分析,并通过多元统计分析不同品种食醋在风味上的差异,明确各地区食醋的关键差异挥发性风味化合物,实现食醋产地的快速识别。

01

电子鼻分析

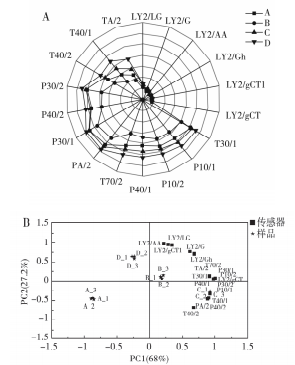

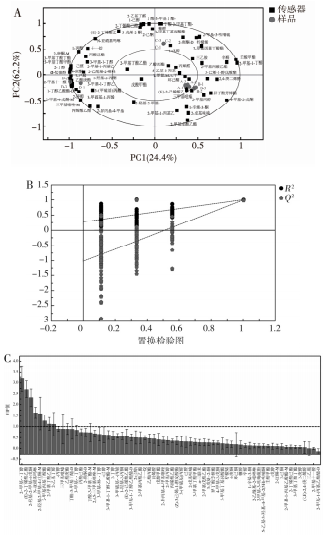

电子鼻主要通过各个敏感的传感器来感受样品中的香气,样品中挥发性风味物质轻微的变化都能够被区分开。由图1中A可知,T30/1、P10/1、P10/2、P40/1、T70/2、PA/2、P30/1、P40/2、P30/2、T40/2、T40/1、TA/2传感器对食醋挥发性化合物有较强的响应,表明食醋中可能含有较高丰度的芳香族、烷烃、有机化合物等。不同品种食醋的响应值除了对T30/1(对极性化合物灵敏)、P30/1(对芳香族化合物灵敏)、P40/2(对有机化合物灵敏)、P30/2(对氧化能力较强的气体灵敏)传感器没有显著性差异(P>0.05)外,对其他传感器均存在显著性差异。与B样品相比,A、C、D在各个传感器上的响应值更强,表明B样品中醇类、萜烯类物质较其他样品少。结果表明,尽管所有食醋对LY2/Gh等传感器的响应值较低,但各组的响应值仍不相同。

主成分分析不仅能够用于解释样品之间的差异,而且能从影响样品空间分布的变量中提取信息。电子鼻的主成分分析(PCA)见图1中B。对食醋空间距离和香气分布进行分析,PC1和PC2分别贡献了总方差的68%和27.2%,涵盖了样品味道的大部分信息,表明该模型能够用于区分不同品种食醋的风味特征。PC1解释了68%,与LY2/G、LY2/gCT、LY2/gCT1、LY2/AA、LY2/Gh等大部分传感器呈正相关,PC2解释了27.2%,与P40/1、PA/2、T40/2、T40/1、P30/2等传感器呈负相关。

由图1中B可知,不同地区食醋在得分图中被分离开。A、B、C、D4个样品分别位于4个象限,说明不同地区的食醋风味明显不同。在西南部地区食醋中,LY2/LG(2-甲基-3-呋喃硫醇)、LY2/gCT(丙烷)、LY2/gCT1(正丁胺)、TA/2(己醇)等传感器对B样品贡献较多,表明该品种食醋中这些物质的丰度更高。在东部沿海地区食醋中,传感器P40/1(甲基糠基二硫醚)、P40/2(甲硫醇)、P10/2(正庚烷)、T30/1(丙醇)可能对C样品贡献更多。

图1 不同品种食醋的电子鼻响应数据雷达图(A)和主成分分析双标图(B)

02

电子舌分析

为进一步区别不同食醋之间的风味差异,采用电子舌对食醋的鲜味、咸味和酸味进行分析,结果见图2中A。不同品种食醋B、D样品在鲜味和咸味上无显著性差异(P>0.05),而A样品和B样品在所有味觉特征上都具有显著性差异,且A样品的响应值均最高,说明四川保宁醋具有更加丰富的味觉特征。

图2 不同品种食醋的电子舌响应数据雷达图(A)和主成分分析双标图(B)

根据电子舌数据进行主成分分析,见图2中B。PC1和PC2的累计贡献率达到99.8%,表明电子舌数据足以代表不同品种食醋味道的大部分信息。双标图中PC1与酸味、咸味、鲜味呈正相关,PC2与回味-A、回味-B呈正相关。西南部地区和东部沿海地区食醋被部分分开,仅A样品单独位于PC1的正轴,B、C、D样品类聚与A样品有明显区分。在西南部地区食醋中,A样品的鲜味、咸味和酸味相对较高,呈正相关,与其他几个样品呈负相关。这些结果表明电子舌不能有效地区分不同地区的食醋。

03

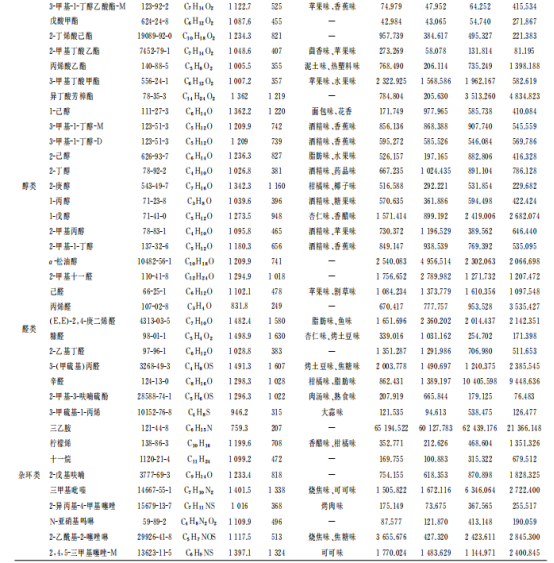

GC-IMS分析

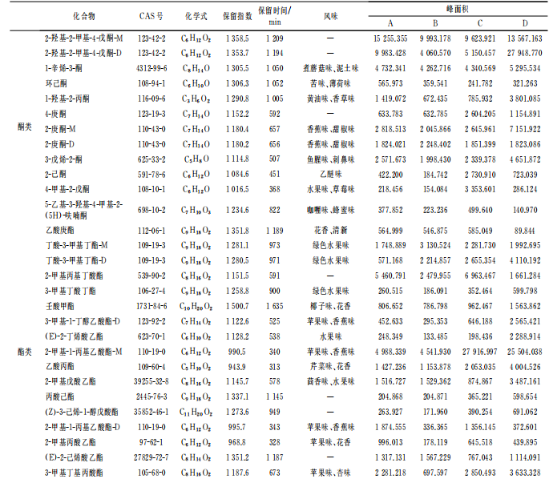

从4个不同品种的食醋中共检测出66种已定性的挥发性物质(包括单、双聚体,见表1)。由表1和图3中A可知,4种食醋样品中共鉴定出酮类12种、酯类24种、醇类11种、醛类8种、杂环类11种。在相对含量上醇类物质为食醋中最主要的风味化合物,酯类是传统食醋中的基本成分,大多数酯类具有果香或花香。东部沿海地区的食醋品种(C、D)的酯类含量明显高于西南部地区(A、B)。此外,酮类、醛类、醇类等物质对食醋的风味具有一定贡献,它们各自相互融合、协同作用,构成不同品种食醋的独特风味。

表1 从不同品种食醋中鉴定出的挥发性风味化合物

通过地形图推导(以A品种食醋风味为背景)获得不同食醋的风味差异图,以识别VOCs的变化,由图3中B可知,垂直实线是反应离子峰(RIP),两侧的每个点代表一种挥发性有机化合物。B品种食醋中出现的大部分挥发性物质集中分布于图中低响应值区域,表明该品种食醋的大多数挥发性风味物质的含量低于其他品种。而C品种在保留时间600-1000s内出现了响应值更高的区域,说明C品种中大部分挥发性风味物质的含量明显高于其他品种,但也存在一些特殊物质,这一结果与电子鼻结果相似。

为进一步了解不同品种食醋的挥发性风味物质的差异,生成了指纹图谱(见图3中C)。由图3中C可知,4个品种食醋的VOCs含量差异较大。图3中C中每一行代表不同品种食醋中同一化合物的相对含量,圆点颜色越深表示含量越高,反之含量越低,按含量变化趋势将指纹图谱分为5个区域。Ⅰ区域为所有品种食醋中共有的物质,包括丙烯酸乙酯、环己酮、(E)-2-己烯酸乙酯、3-戊烯-2-酮、1-甲基-3-丁醇乙酸丁醇-M、十一烷、3-(甲基硫代)丙醛、2-羟基-2-甲基-4-戊酮-M、丙烯醛、糠醛、乙酸丙酯,它们为食醋提供了果香、黄油等香气。Ⅱ区域中的物质在D品种中含量最高,主要为α-松油醇、乙酸庚酯、2,4,5-三苯甲基噻唑-M、1-羟基-2-丙酮、丙酸己酯、3-甲基丁醇、2-庚醇、2-丁醇、2-羟基-2-甲基-4-戊酮、2-甲基-1-丁醇、3-甲基丁基丙酸酯、2-甲基戊酸乙酯等物质,这或许是D品种与其他几个品种之间的差异挥发性物质。Ⅲ区域主要为C品种中含量较高的物质,包括异丁酸芳樟酯、丁酸-3-甲基丁酯、1-己醇、3-甲基-1-丁酯丁酸酯-M、2-己酮等物质。Ⅳ区中物质多为A和C品种共有的物质,且与其他几个品种之间存在显著性差异,这两个品种在挥发性风味物质的品种上类似,可能具有相似的风味。B品种中含量较高的物质主要在V区域,含有部分杂环类化合物,可能是食醋在生产过程中由美拉德反应产生的。指纹图谱综合分析结果表明,不同品种食醋的挥发性风味物质具有明显差别,其中东部沿海地区的食醋C、D的品种和含量相较于A和B较高,且4个品种在指纹图谱中区分明显,这一结果与电子鼻结果类似。二维图谱和指纹图谱均能有效区分不同品种的食醋。

图3 基于GC-IMS分析不同品种食醋挥发性化合物的差异

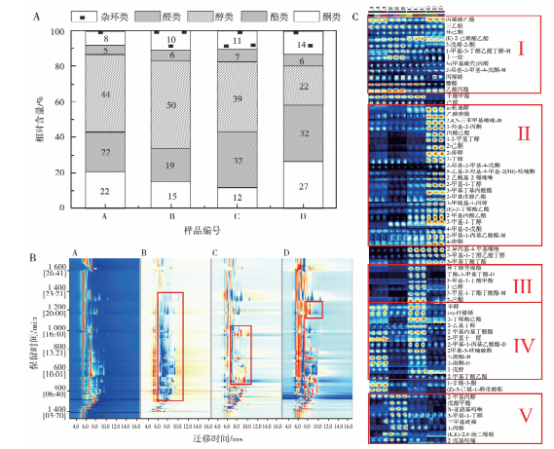

为了进一步研究不同品种食醋的芳香特性,以66种香气成分为因变量,以食醋类型为自变量,建立OPLS-DA模型。该模型(见图4中A)产生了可接受的拟合指数:自变量的R2X=0.986,因变量的R2Y=0.998,预测指数的Q2=0.994,这些结果表明OPLS-DA模型表现出良好的重现性和可预测性。通过200次排列测试对模型进行了验证(见图4中B)。Q2回归与Y轴的交点为负,表明模型验证成功。因此,所得结果可用于区分不同类型食醋的特征物质。其中,D样品分布于第三象限,且周围物质品种明显多于其他几个样品,主要的香气成分有3-甲基丁酸甲酯、4-庚酮、2-乙醇、乙酸庚酯、1-丁醇乙酸酯-D、1-丙醇等;而A、B样品类聚在第四象限,C样品单独位于第一象限,表明西南部地区与东部沿海地区食醋风味之间存在一定差异,同时东部沿海地区食醋C、D之间的风味物质也存在显著性差异。从数据点分布距离和数量分布来看,样品A和样品B具有一定相似性。

图4 挥发性风味物质的双标图(A)、OPLS-DA置换图(B)和食醋重要风味物质(VIP>1)的VIP图(C)

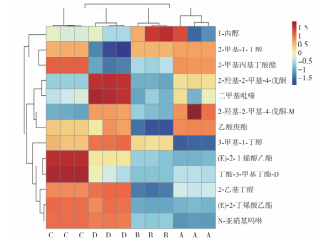

关键差异标志物对于构建不同品种食醋香气轮廓具有重要影响,可根据变量投影重要性(VIP)对其进行筛选。一共筛选出13种关键差异标志物(见图4中C),它们分别为2-甲基-1-丁醇、(E)-2-丁烯酸乙酯、2-羟基-2-甲基-4-戊酮、N-亚硝基吗啉、2-羟基-2-甲基-4-戊酮-M、2-甲基丙基丁酸酯、2-甲基丁酸乙酯、2-乙基丁醛、1-丙醇、三甲基吡嗪、乙酸庚酯、丁酸-3-甲基丁酯-D、3-甲基-1-丁醇,这些物质可作为对食醋具有重要影响的挥发性风味物质,为了在4种食醋中更加直接区分特征差异标志物的变化,通过筛选出的13种标志物的峰值绘制聚类热图,见图5。

来源:感官科学与评定,转载请注明来源。文章封面图片来源于创客贴会员。