风味是食品品质的核心,常见的风味分析方法主要包括感官分析和仪器分析两大类。感官分析符合人类长期以来对食物形成的风味偏好和习惯,可直接反映食物的基本风味特征;仪器分析则能揭示风味感官特征形成的代谢物成分和机理。其中静态感官描述剖面分析通过训练有素的评价员对感官属性进行定量评分,可精准捕捉感知的风味概貌;电子鼻基于模拟仿生嗅觉信息处理架构通过统计模式识别区分不同类别的气味特征;传统的气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术是目前风味分析最可靠的方法,但对百万分之一(ppm)级痕量风味物的定量精度不足;气相色谱-离子迁移谱联用(GC-IMS)技术结合气相色谱的高分离效能与离子迁移谱的快速响应特性,无需复杂的前处理,反应灵敏,可检测绝大多数十亿分之一(ppb)级痕量挥发物 ,在食品风味分析中将二者相结合是目前最常见的方法组合。因此,科学描述东北酸菜风味感官特征并揭示其代谢物成分,筛选关键风味物质,系统分析东北酸菜自然发酵全周期风味动态演化,对其工业化加工技术升级和风味调控具有重要意义。基于此,利用静态描述剖面分析、电子鼻结合 GC-MS、GC-IMS 技术,全面揭示东北酸菜发酵过程中风味形成的动态演化规律,可为东北酸菜的加工工艺优化及风味导向型质控标准的建立提供理论依据。

01

试验材料

02

静态描述剖面分析

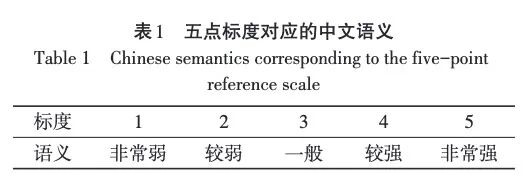

参照汲生泷等的方法并进行微调。第1轮评价人员为 30 人,第二轮为10名,同时严格遵循GB/T16291.1—2012的要求进行静态描述剖面分析。五点标度法见表 1。

03

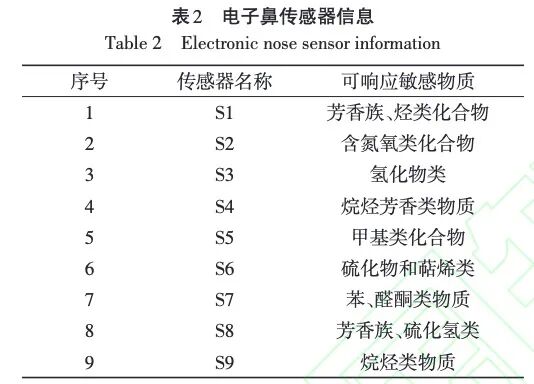

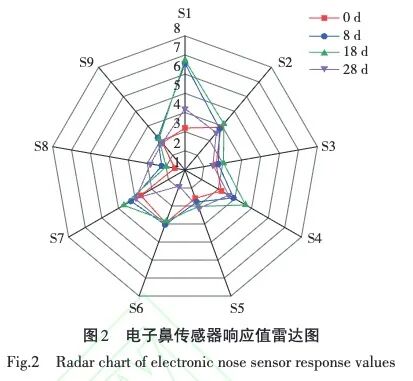

电子鼻测定从4组样品中各取10g,分别置于50mL 顶空瓶内,每组样品设3个平行。电子鼻开机预热20min,并清洗传感器20min至响应值趋近于1。设定采样参数:清洗1200s,采样60s,流速 1 L/min。将进样针插入瓶上部1/3处顶空进样检测。电子鼻传感器信息见表2。

01

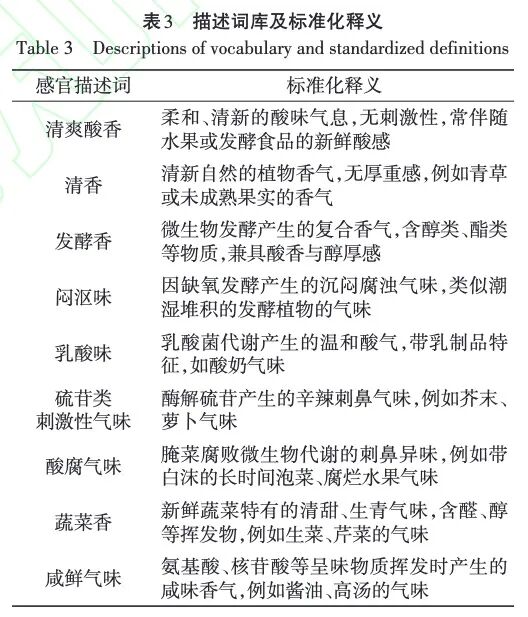

经 30 名训练有素的评价员对 4 组样品的气味进行嗅闻并进行气味描述后,获取 17 个气味描述词;选取其中 10 名经验丰富的评价员进行严格筛选,去除差异小、重复性差的描述词,保留使用频率超过 85%以上的描述词 9 个,分别为清爽酸香、清香、发酵香、奶脂香、乳酸味、硫苷类刺激性气味、酸腐气味、蔬菜味和咸鲜气味。依据《食品感官分析词典》及相关文献分别对描述词进行标准化释义,具体见表 3。

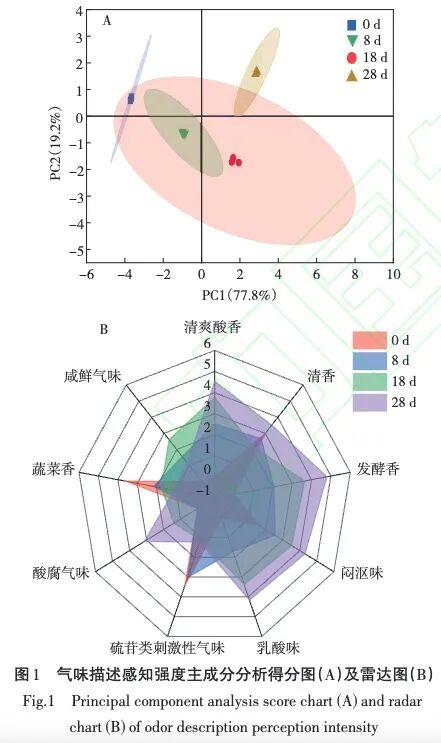

依据表3中的描述词及释义,由10名评价员利用五点标度法对4组样品中气味描述词的感知强度进行独立评定,同一样品重复3次,统计分析气味描述感知强度得分并绘制主成分分析(PCA)得分图及雷达图(图 1)。如图 1A 所示,4 组样品分布于不同象限,PC1 与PC2 两主成分对原始变量总方差的解释能力达 97%,PC1 的高贡献率主要源于东北酸菜在发酵过程中产生的酸香、发酵香、闷沤及乳酸味特征;4组样品分布于不同象限,直接反映了酸菜在不同发酵阶段的气味感官特征具有显著差异。由图1B可知,在初始发酵阶段,微生物尚未作用于发酵,以白菜自有的蔬菜香和硫苷类刺激性气味为主;发酵至第8天,9种气味特征的感知强度均开始增强;在发酵18d 时,发酵香、闷沤味、乳酸味、清爽酸香和咸鲜气味感知强度持续增强并伴有微弱酸腐气味,硫苷类刺激性气味、蔬菜香和清香则有一定程度减弱;发酵28d 时,清爽酸香、清香、发酵香、闷沤味、乳酸味、酸腐气味成为主导气味,整体风味浓郁协调,层次丰富。静态描述剖面分析结果与常规酸菜发酵时间要求吻合,其风味感知强度变化趋势也一致。

02

利用电子鼻检测分析 4 组样品中的样品中气味物质,绘制气味雷达图,结果见图 2。由图 2 可知,传感器 S1、S2、S4、S6 和 S7 的响应值随发酵时间的延长,表现出显著差异,其对应的芳香族化合物、含氮氧类物质、烷烃芳香类、硫化物、萜烯类以及苯、醛酮类物质在发酵过程中含量变化较大且相对较多,是影响酸菜风味动态演化的主要挥发性成分。而传感器 S3、S5、S8 和 S9 的响应值在不同发酵阶段的含量变化相对较小。这表明其所对应的氢化物、甲基类化合物、芳香族、硫化氢类以及烷烃类物质在酸菜样品中的含量变化相对平缓。电子鼻检测结果与静态描述剖面分析结果基本一致。

本研究采用感官描述剖面分析、电子鼻、GC-IMS与 GC-MS 多维技术,系统揭示了东北酸菜发酵过程中风味特征及挥发物的动态演化规律。0d样品以蔬菜清香和硫苷类刺激性气味为主;8d样品的发酵香开始增强,进入风味过渡期;18d时样品的乳酸酸香、酯类和醇类挥发物大量积累,形成复杂酸香、果香和焦糖香,为风味关键形成期;28d时样品的乳酸酸香与酸腐气味稳定,融合果香、木质香及微弱原料残留,整体风味成熟协调。酸菜在整体发酵周期内共检出 79 种挥发物,其中酯类、醇类、酸类和杂环类为主体。酯类在早期占比最高,随发酵逐渐下降;醇类和酸类中后期显著升高,强化发酵香与酸香;芳香类和杂环类含量虽低,但因阈值极小,对层次与协调性贡献突出。OAV 分析确定壬醛、异戊醇、1-辛烯-3-酮、反式-3-己烯-1-醇等为关键香气物质,其变化趋势与风味演化高度吻合。

感官描述与电子鼻检测趋势一致;GC-IMS 灵敏度高,适于痕量检测,GC-MS 擅长精准定性,两者结合确保了风味解析的系统性与可靠性。酸菜风味形成可归因于乳酸菌代谢、氨基酸降解、美拉德反应及脂质氧化等多重生化反应的共同作用。早期由原料内源成分主导,中期微生物与化学反应协同促进风味复杂化,后期乳酸菌优势群落维持稳定酸香。本研究明确了东北酸菜发酵关键阶段与主导挥发物的贡献规律,并揭示了不同挥发物类别在维持风味层次与平衡中的作用机制和发酵全周期风味演化规律,筛选出具有标志性的关键风味代谢物,为酸菜工艺优化与风味品质调控提供了科学依据,同时对其他发酵蔬菜研究亦具参考价值。

参考文献:李美善,汲生泷,籍锐,等.东北酸菜发酵过程中风味动态演化研究[J/OL].保鲜与加工,1-13[2025-11-13].

提醒:文章仅供参考,如有不当,欢迎留言指正和交流。且读者不应该在缺乏具体的专业建议的情况下,擅自根据文章内容采取行动,因此导致的损失,此公众号运营方不负责。如文章涉及侵权或不愿我平台发布,请联系小编。