样品制备

鱼处理完挂糊,放入180℃的食用油中油炸定型后捞出,定型炸制时间为3min,每隔1.5min取样,样品分别记为A和B。待油温升到200℃时,再将鱼放入炸至色黄、酥脆时捞出装入盘中,熟制时间为2min,每隔1min取样,样品分别记为C和D。

电子鼻分析

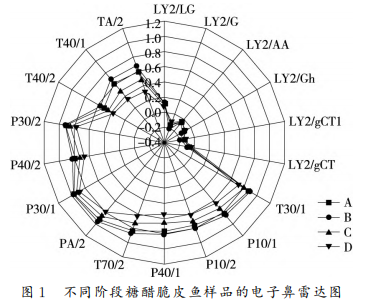

电子鼻对糖醋脆皮鱼的响应由图1可知,12根传感器TA/2、T40/1、T40/2、P30/2、P40/2、P30/1、PA/2、T70/2、P40/1、P10/1、P10/2和T30/1信号强度较为明显,由表1可知,糖醋脆皮鱼中碳氢化合物、苯类、胺类、醇类、烷烃类、酮类和氯类物质信号强度较为明显。

表1 传感器对应敏感物质类型

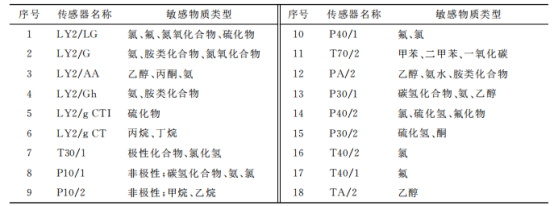

从图2可以看出,PC1和PC2累计贡献度为97.6%,说明提取的信息能够反映出糖醋脆皮鱼样本的香气特征信息。样品A、B、C和D数据点之间无重复,并分布在不同的4个象限,表明电子鼻能很好地区分不同炸制阶段的样品的香气。

电子舌分析

电子舌对糖醋脆皮鱼的响应

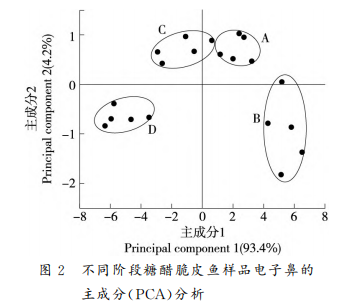

电子舌的传感器包括AHS-Sourcess、CTS-Saltiness、NMS-UMAMI、PKS、CPS、ANS、SCS共7个传感器,其中AHS、CTS、NMS传感器分别为酸、咸、鲜,具有专一性识别。由图3可知,传感器AHS、NMS和CPS信号强度大小差异不明显。传感器CTS的信号强度大小顺序为D>C>B>A,传感器ANS的信号强度为A>B>C>D,传感器SCS传感器型号强度大小顺序为D>A>B>C,表明样品间的鲜味和酸味差异不明显,样品D的咸味最明显。

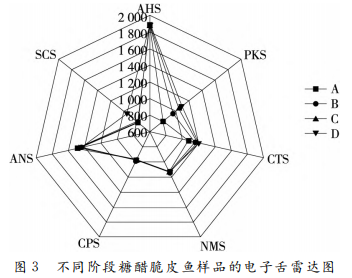

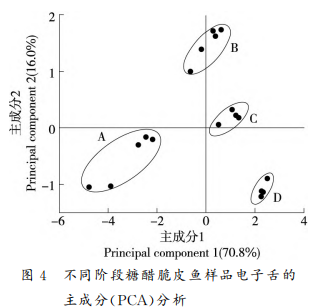

从图4可以看出,PC1和PC2累计贡献度为86.8%,说明提取的信息能够反映糖醋脆皮鱼样本的滋味特征信息。糖醋脆皮鱼样品的数据采集点的区域无重叠,且分布于象限不同的区域,说明主成分分析可以对样品进行有效区分,且不同炸制阶段的样品的滋味在PC1和PC2上具有显著性差异。

GC-IMS分析

GC-IMS谱图和指纹谱图分析

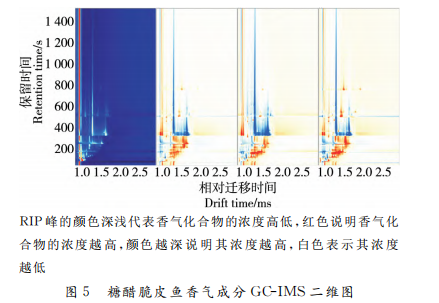

由图5可知,部分反应离子峰(RIP)的点颜色随炸制时间的延长而加深,部分RIP峰的点颜色随之变浅直至消失,表明随炸制时间的延长,既有新的香气化合物产生,也有香气化合物的消除。

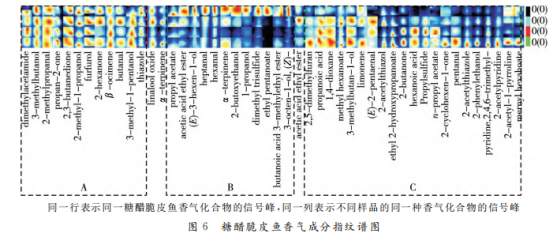

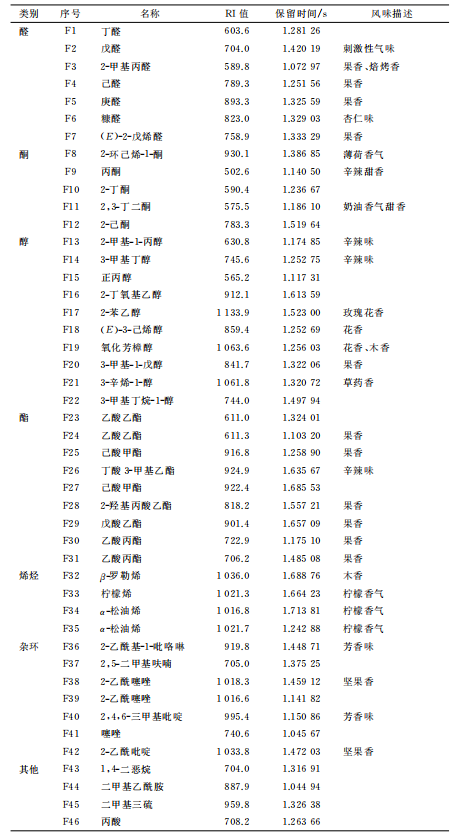

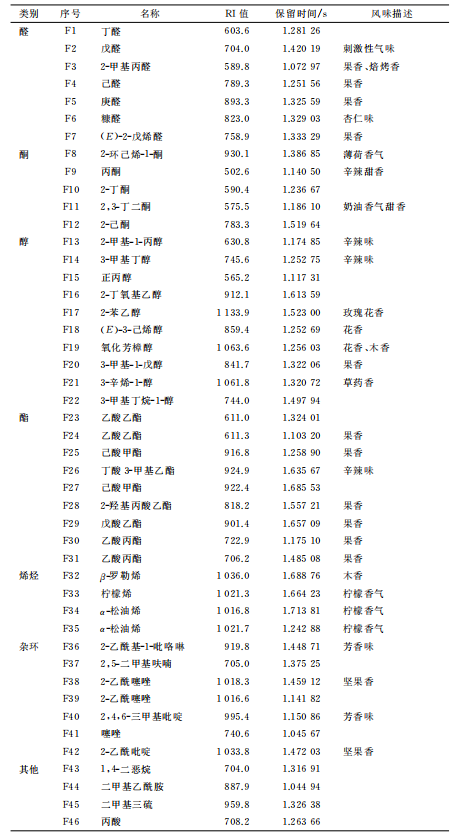

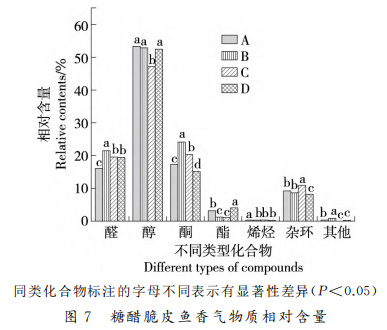

由表2可知,不同炸制阶段的糖醋脆皮鱼中共检出46种单体或者二聚体香气化合物,其中醛类7种、酮类5种、醇类10种、酯类9种、烯烃类4种、杂环类7种、其他化合物4种。糖醋脆皮鱼香气体化合物在不同炒制阶段的相对含量如图7所示。由图7可知,糖醋脆皮鱼香气化合物的醛类和酮类相对占比差异性明显,呈先增后减的趋势,其中相对含量最大的是B样品。。醛类化合物主要有糠醛、戊醛、己醛、庚醛、2-丁酮、2,3-丁酮和2-己酮。醇类相对含量占比最高,样品间的差异性不明显,样品A、B和D的含量相似。样品间的酯类相对占比差异明显,但是,酯类物质占比较少。杂环占比8.20%-11.00%。高温或者长时间油煎会导致少量美拉德反应风味物质(呋喃)的形成,主要有2,5-二甲基呋喃、2-乙酰噻唑、2,4,6-三甲基吡啶和噻唑,可赋予样品坚果香和芳香味。烯烃0.25%-0.41%,其他0.20%-0.90%,α-松油烯、β-罗勒烯和柠檬烯均属于萜类化合物,可提供样品木香和柠檬香。

表2 糖醋脆皮鱼香气物质鉴定结果

氨基酸分析

由表3可知,糖醋脆皮鱼中共检测出21种游离氨基酸,游离氨基酸总量(TFAA)为1142.6-1540.7mg/kg,其变化无规律性。采用滋味强度值(TAV)进一步分析游离氨基酸对糖醋脆皮鱼滋味的影响,其为样品中滋味物质的含量与相应阈值比值,结果如表3所示,TAV值>1的氨基酸有谷氨酸、丙氨酸、精氨酸、蛋氨酸,说明谷氨酸、丙氨酸、精氨酸对样品的鲜味、甜味、苦味分别有较大贡献。

表3 糖醋脆皮鱼游离氨基酸含量、阈值、呈现特性及TAV值

风味物质聚类分析

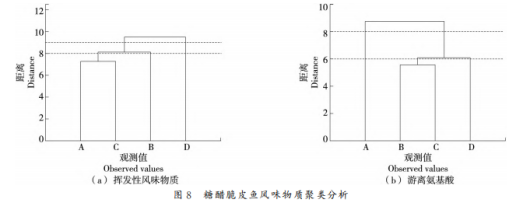

为进一步探究不同糖醋脆皮鱼的香气化合物和滋味物质的差异性,根据糖醋脆皮鱼的GC-IMS的香气化合物峰体积和游离氨基酸的含量进行聚类分析,结果如图8所示。由图8(a)可知,在平均距离为9时,不同的糖醋脆皮鱼被分为2个聚类,样品A、B和C聚为一类,样品D聚为一类。在平均距离为8时,样品A和C聚为一类。由图8(b)可知,在平均距离为8时,不同的糖醋脆皮鱼被分为2个聚类,样品B、C和D聚为一类,样品A聚为一类。在平均距离为6时,样品B和C聚为一类。

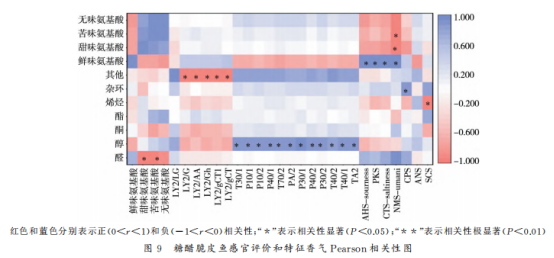

相关性分析

结论

来源:感官科学与评定,转载请注明来源。

参考文献:范海英,袁灿,蔡雪梅,等.炸制过程中糖醋脆皮鱼风味物质的变化[J].食品与机械,2023,39(11):29-37.

提醒:文章仅供参考,如有不当,欢迎留言指正和交流。且读者不应该在缺乏具体的专业建议的情况下,擅自根据文章内容采取行动,因此导致的损失,运营方不负责。如文章涉及侵权或不愿我平台发布,请联系小编。